Zürich in Büchern: Eine Reise durch Kunst, Kultur und Architektur

Zürich, die grösste Stadt der Schweiz (Quelle: Bundesamt für Statistik), beeindruckt nicht nur durch ihre wirtschaftliche Bedeutung, sondern auch durch ein reiches kulturelles Erbe und eine lebendige Kunstszene. Die Stadt ist ein bedeutendes Zentrum des Schweizer Kunst- und Kulturschaffens, geprägt von zahlreichen Malern, Komponisten und Schriftstellern, die hier gewirkt haben.

Ein herausragendes Beispiel für Zürichs Engagement in der Kunst ist das Museum Haus Konstruktiv, das sich der konstruktiven, konkreten und konzeptuellen Kunst widmet. Es befindet sich im ehemaligen Unterwerk Selnau und zeigt auf fünf Stockwerken eine eigene Sammlung sowie Wechselausstellungen. Ein besonderes Highlight ist der "Rockefeller Dining Room" von Fritz Glarner, ein einzigartiges Zeugnis konkreter Raumgestaltung.

Die Stadt fördert aktiv die Kunst im öffentlichen Raum, was sich in über 1300 Kunstwerken widerspiegelt. Darunter befinden sich Werke wie die Giacometti-Halle in der Polizei-Hauptwache, die Chorfenster von Marc Chagall in der Fraumünster-Kirche und die Heureka-Installation von Jean Tinguely am Zürichsee.

Aber auch architektonisch vereint Zürich Tradition und Moderne. Historische Bauten wie das Grossmünster stehen neben zeitgenössischen Wahrzeichen wie dem Prime Tower oder der Europaallee. Besonders das Quartier Aussersihl zeigt den Wandel vom Industriegebiet zum kreativen Stadtteil.

Nicht zuletzt spielen die zahlreichen Seebäder und Flussbäder eine architektonische Rolle in Zürichs Stadtbild. Historische Holzbadis wie das Frauenbad am Stadthausquai stehen in Kontrast zu modernen Badeanlagen wie dem Strandbad Mythenquai, die Zürichs Beziehung zum Wasser unterstreichen.

Ob Kunst, Architektur oder Stadtplanung – Zürich verbindet Geschichte mit Innovation und bietet vielfältige kulturelle Entdeckungen.

Für diejenigen, die Zürichs künstlerische und architektonische Vielfalt erkunden möchten, haben wir eine kleine Auswahl an Büchern mit interessanten und wertvollen Einblicken zusammengestellt:

Seit mehr als 30 Jahren durchstreift der Architekturfotograf René Dürr seine Heimatstadt Zürich mit einer Mittelformatkamera. Unzählige Aufnahmen sind in dieser Zeit entstanden. Rund 180 davon sind nun erstmalig im Bildband «Zürich by René Dürr» versammelt. In sechs thematisch gegliederten Kapiteln – u.a. «Dem Wasser entlang», «Erbe der Industrie», «Versteckte Orte» – führt Dürr uns durch die Stadt mit all ihren Facetten: Er porträtiert das Bankenviertel und die Prachtbauten am See ebenso wie das Langstrassen- und das Industriequartier, die öffentlichen Parks ebenso wie die verborgenen Hinterhöfe. Was die Bilder vereint, ist Dürrs ausgesprochener Sinn für Komposition, Licht und Atmosphäre, sein untrügliches Gespür für den richtigen Moment und Bildausschnitt. Jedes Kapitel wird eingeleitet durch einen kenntnisreich-assoziativen Kurzessay der Zürcher Architekturhistorikerin und -journalistin Sabine von Fischer. Im Wechselspiel von Bild und Text, von ikonischen Landmarks und kaum bekannten Orten zeichnet «Zürich by René Dürr» ein vielschichtiges, faszinierendes Panorama der Limmatstadt. Der hochwertig aufgemachte Band wird Zürich-Neulinge, Zürich-Liebhaber:innen und Architekturinteressierte gleichermassen begeistern!

(Quelle: orellfuessli.ch)

Link zum Buch in swisscovery.

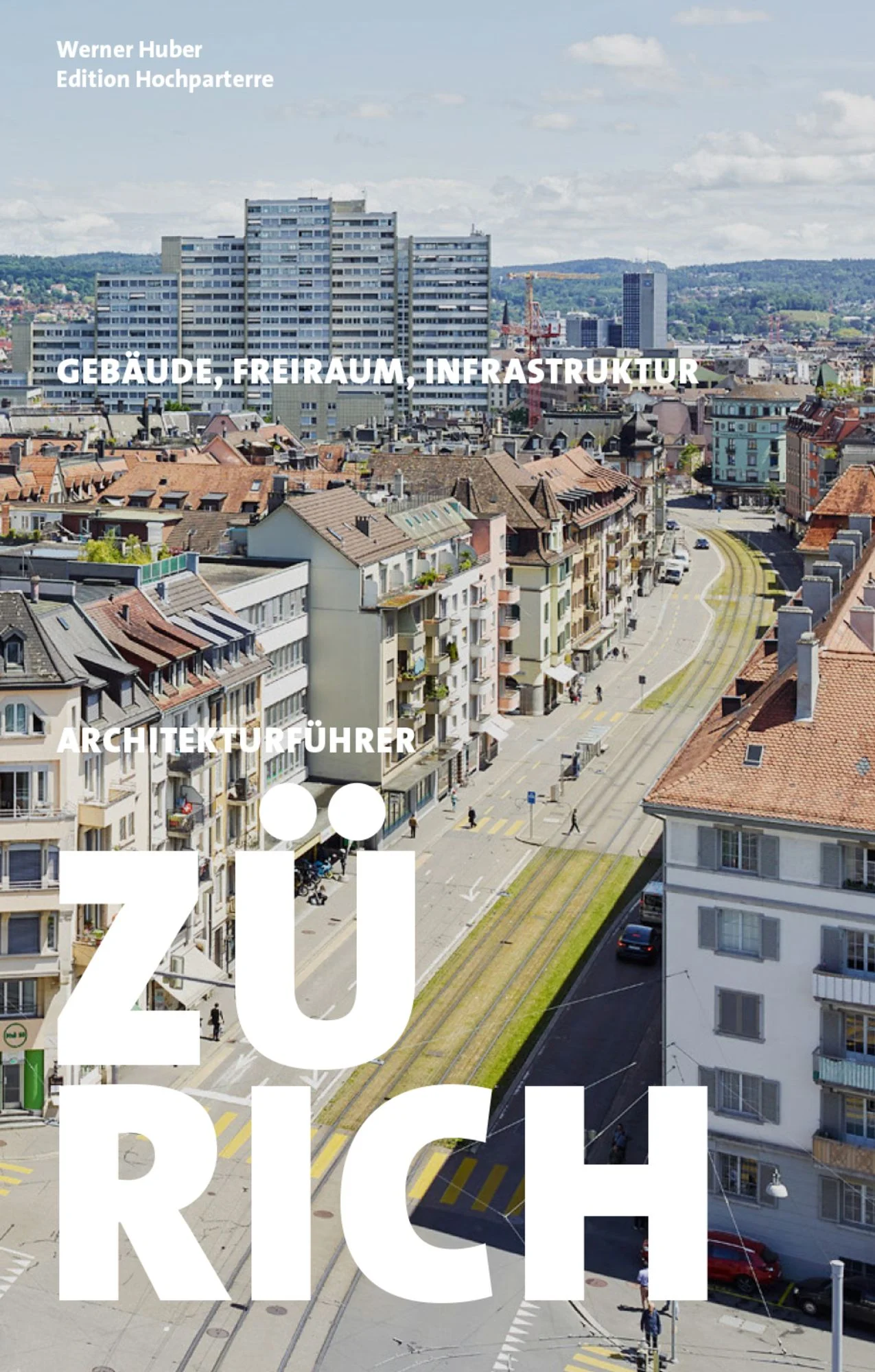

Der Architekturführer Zürich dokumentiert Bauten und Ensembles der Stadt aus allen Epochen. Schwerpunktmässig werden Bauten ab 1850 behandelt. Damals begann die bauliche Karriere Zürichs, und die Stadt wurde zu dem, was sie heute ist: der grösste Metropolitanraum und das Wirtschaftszentrum der Schweiz. Der Architekturführer fokussiert auf das Stadtgebiet, blickt aber auch darüber hinaus, etwa auf Schwerpunkte der schnell wachsenden Regionen

des Glattals oder des Limmattals. Das Buch ist nach Objekten gegliedert, geordnet nach der Kreis- und Quartiereinteilung der Stadt Zürich. Einführungstexte und Essays zur Stadtentwicklung von Spezialisten vermitteln einen Überblick über das Baugeschehen in Zürich. Quartierweise Stadtpläne sorgen für geografische Orientierung. Alle rund 1200 Gebäude, Pärke,

Plätze und Infrastrukturbauten wurden nach ihrer architektonischen Qualität, ihrer Bedeutung für den Stadtraum, aber auch nach ihrer stadtgeschichtlichen Rolle ausgewählt. Dabei gibt es Platz für unerwartete Objekte, und auch Architektursünden

kommen im Buch vor, sofern sie städtebaulich relevant und zeittypisch sind. Jedes Objekt ist auf mindestens einem aktuellen oder historischen Foto abgebildet. Von der Mehrzahl der Objekte wird ein Plan gezeigt.

(Quelle: orellfuessli.ch)

Link zum Buch in swisscovery.

Ein Fluss trennt Zürich in zwei Welten, rechts der Sihl das Bankenviertel um Bahnhofstrasse und Paradeplatz, links der Sihl das ehemalige Arbeiterviertel Aussersihl. Der Name ist seit jeher Programm. Alles, was innerhalb der Stadtmauern nicht sein soll, findet sich hier: das Siechenhaus, der Galgen, später die Fabriken. Wer hier wohnt, lebt auf kleinem Fuss. Armut, Ausländer, hohe Dichte lassen eine farbige, tolerante Lebenswelt wachsen und bilden ein fruchtbares Biotop für Pionierinnen, Kunstschaffende und Wirrköpfe. Über hundert Jahre war Aussersihl eine Hochburg der Arbeiterbewegung. Nicht nur politisch, auch zivilgesellschaftlich – der Sportverein war sozialdemokratisch, der Chor kommunistisch, die Fussballliga anarchistisch. Das Verschwinden von Industrie und Handwerk lässt Hallen zurück, die von Menschen mit kreativen Ideen übernommen werden. Der Ruf des Verruchten wandelt sich: Pulsierende Urbanität heisst das jetzt. Von den Armen von einst wohnen noch wenige in den letzten heruntergekommenen Altbauten, die auf Sanierung warten.

Hannes Lindenmeyer erzählt die Geschichte Aussersihls aus der Sicht jener Bewegten, die sich in Vereinen und Gruppierungen zusammenschlossen, um Häuser zu besetzen oder eine Baugenossenschaft zu gründen, für Frieden zu kämpfen, gleiches Recht für Frauen einzufordern oder Migration theatralisch aufzuarbeiten – kurz jener Menschen, die das «Ausser» in diesem aussergewöhnlichen Quartier ausmachen.

(Quelle: orellfuessli.ch)

Link zum Buch in swisscovery.

Mit der grössten Bäderdichte Europas ist Zürich ein wahres Paradies für Badefreudige. Als Zeitzeugen der letzten 150 Jahre stehen die «Badis» in der ganzen Stadt verteilt. Ob als romantische vormalige «Badeanstalt» in Holzbauweise oder als moderner Betonbau – seit dem Aufkommen der öffentlichen Badeplätze um 1850, dem Bäderboom vor 1900 und mit den Entwicklungen bis heute sind die öffentlichen Bäder Hotspots des Zürcher Stadtlebens.

Das Züribadibuch, 2019 erstmals im Selbstverlag der Autorin erschienen und innert kurzer Zeit vergriffen, erzählt diese faszinierende Kultur- und Architekturgeschichte nach. In eigenen Illustrationen, Fotografien und Texten präsentiert Tina Schmid rund 25 öffentliche Bäder und ihre bewegten Geschichten. Ein besonderes Augenmerk liegt dabei auf der Rolle der Frau und auf der Geschlechtertrennung und -benachteiligung innerhalb der Bädergeschichte. Über die Zeit entwickelte sich nicht nur die Bademode, sondern auch die Akzeptanz von Frauen in Badebereichen.

Bilder aus verschiedenen Archiven und Abbildungen von Zeitungsausschnitten runden die einzelnen Kapitel ab. Gespräche mit Bademeistern und Bademeisterinnen und ihren Stammgästen geben Einblick in das bisweilen kuriose Treiben in den Bädern am See, an der Limmat oder in Hallen und Gartenanlagen.

(Quelle: orellfuessli.ch)

Link zum Buch in swisscovery.

Sie ist die heimliche Hauptstadt der Schweiz und verbindet den Wohlfühlcharme einer Kur- und Urlaubsstadt am See mit der Strahlkraft einer finanzkräftigen Metropole. Zürich ist beschaulich und bewegt, konservativ und weltoffen, traditionsbewusst und innovativ. Im Cabaret Voltaire in der Züricher Altstadt wurde 1916 der Dadaismus geboren, trafen sich Literaten, Musiker und Maler, um das Kriegsgeschrei zu übertönen und die etablierte Gesellschaft mit ihrer ironischen Anti-Kunst zu provozieren. Sie kamen aus Köln, Hannover und Berlin, Paris, Moskau und New York. Auch heute ist fast jeder dritte Züricher ein Ausländer. Über 50 Museen, 100 Galerien und 1.200 öffentliche Kunstwerke machen Zürich zum kulturellen Zentrum und touristischem Anziehungspunkt. Ute Liesenfeld stellt in diesem Stadtführer abwechslungsreiche Spaziergänge zu kulturellen Highlights der Stadt vor und macht mit vielen Geheimtipps den nächsten Städtetrip zum einzigartigen Erlebnis.

(Quelle: orellfuessli.ch)

Link zum Buch in swisscovery.

Hottingen betritt man von der Stadt her über den «Pfauen», das Schauspielhaus wirkt wie ein Tor zum sonnenverwöhnten Stadtquartier. Es reicht über den Römerhof hinaus bis zum Hotel Dolder Grand. Beim Stadelhofen kommt das Quartier dem See nahe, im Hottinger Wald befindet sich der weit vom Zentrum entfernte Loorenkopf mit seinem Aussichtsturm. An den Hängen des Adlisbergs lebten und arbeiteten Menschen, die schon im alten Zürich politisch und wirtschaftlich stark mit der Stadt verbunden waren. 1893 schloss sich die bisher eigenständige Gemeinde «Gross-Zürich» an. Neben Gottfried Keller und Johanna Spyri wohnten Elias Canetti und Urs Widmer sowie viele andere Kulturschaffende und Hochschulangehörige in Hottingen. Dies und die topografische Lage zogen schon früh auch Vertreter des gehobenen Bürgertums an. Die Zentrums- und Hochschulnähe bewirkte im 20. Jahrhundert eine rasante Zunahme der Arbeitsplätze zulasten des Wohnraums. Die Folge waren massive Steigerungen von Immobilienpreisen und Mieten, was zu einer sozialen Entmischung führte.

Die vorliegende Publikation ist eine Neuausgabe der im Jahr 2000 erschienenen Hottinger Geschichte. Sie wurde durch ein Kapitel über die Entwicklung im 20. Jahrhundert ergänzt.

(Quelle: orellfuessli.ch)

Link zum Buch in swisscovery.

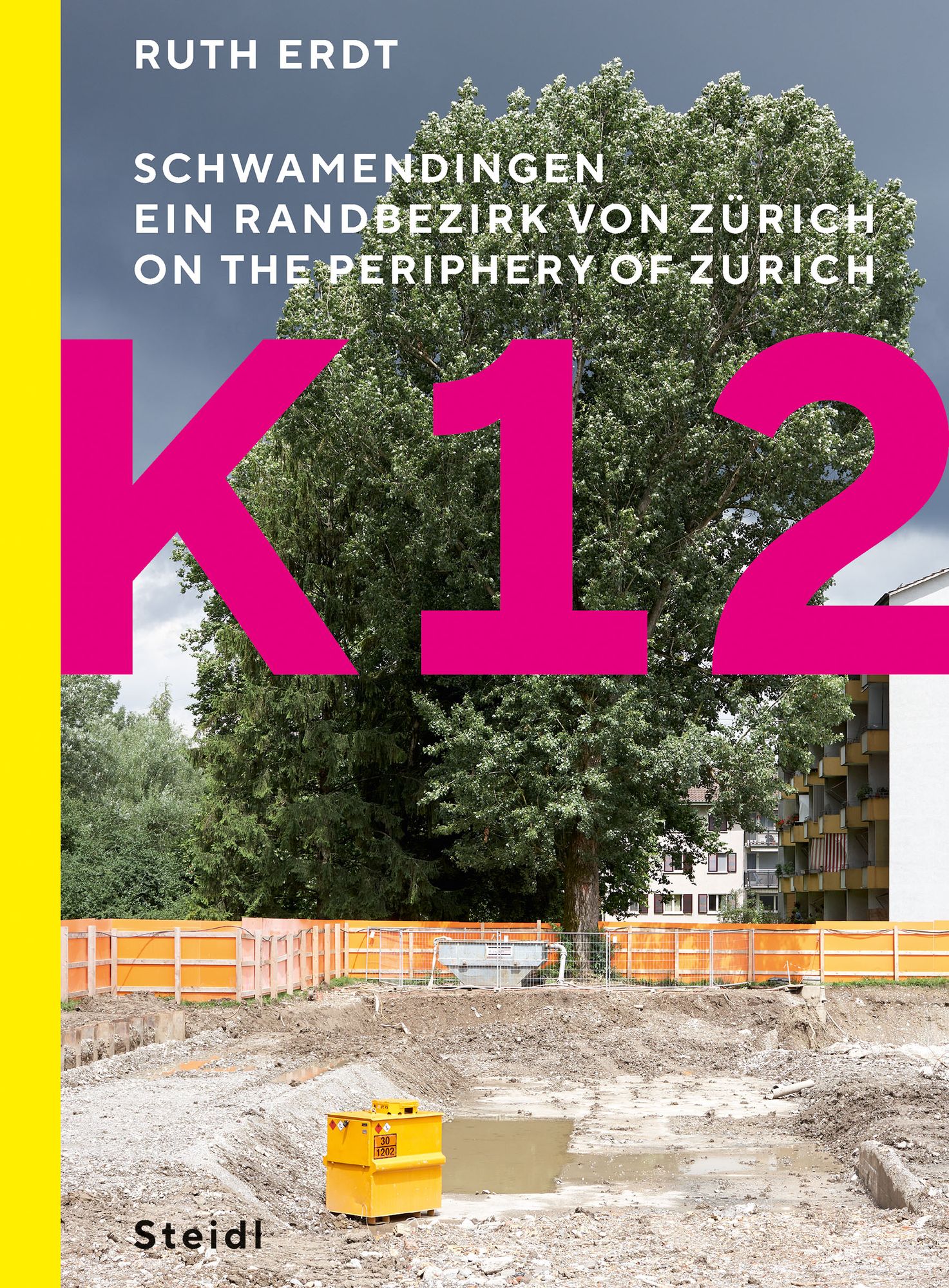

»Schwamendingen ist Neukölln. Schwamendingen ist die Banlieue. Schwamendingen ist Genova Pra’. Schwamendingen ist ein Code. Ein Geschmack«, hält die Künstlerin Ruth Erdt treffend fest. Auch ihre 643 Fotografien in diesem Buch führen das eindrücklich vor Augen: Ja, Schwamendingen ist ein Randbezirk, ein Stadtkreis an der Peripherie, wie viele ähnliche Orte in anderen Städten der Welt. Aber da ist noch weit mehr: Schwamendingen ist ein Phänomen, ein Trotz, ein Stolz, eine Liebe. Alle mokieren sich über diesen Kreis, aber einmal da angekommen, will fast niemand wieder weg. 1934 in die Stadt Zürich eingemeindet, entwickelte sich Schwamendingen erst zur Gartenstadt, die das Zentrum mit der neuen Industrieansiedelung an der Peripherie verband, dann schrittweise zum vielleicht zeitgenössischsten Teil des Metropolraums Zürich: Mit fast 50 Prozent Ausländeranteil und vergleichsweise wenig Kriminalität wird Schwamendingen zur erstaunlich entspannten, geschätzten Banlieue. Die Autobahnschneise, die den Kreis 40 Jahre lang entzweigeschnitten hat, wird zurzeit gerade zugedeckt – eingehaust, wie das Grossprojekt heisst –, das Quartier also vom Lärm von 120.000 Autos täglich befreit. Die damit einhergehende architektonische Verdichtung hat bereits eingesetzt, hoffentlich wartet die Gentrifizierung noch ein wenig länger. Die Fotografin Ruth Erdt jedenfalls präsentiert hier einen wilden, hüpfenden, heiss-kalten Bildertanz durch Schwamendingen, den stolzen Randbezirk K12.

(Quelle: orellfuessli.ch)

Link zum Buch in swisscovery.

"Kuster Freys Zürich ist unaufgeregt, ruhig, vielleicht melancholisch, aber auf keinen Fall nostalgisch. Die Gegenwart ist den Fotografien anzusehen, auch wenn in braun, grün und beige Bauten aus allen Zeiten gezeigt werden. Was ist zu sehen? Nichts Spektakuläres. Ein seltsam gestutzter Busch, ein ungepflegter Garten, eine wuchernde Pflanze an einer Fassade, ein parkiertes Velo, ein Schwanenpedalo an Land, Treppenhäuser, Bodenbeläge, ein Festzelt. Volumen, die sich erst in der Gegenüberstellung auf der Doppelseite erschliessen. Was beiläufig wirkt, ist tatsächlich im Vorbeilaufen entdeckt worden – und zwar über Jahre. Der Reichtum und die Vielfalt der sehr umfangreichen Serie belegt, wie gut Lucia Frey und Bruno Kuster diese Stadt kennen. Wie diese Stadt räumlich, strukturell zusammenhängt, zeigen diese Bilder nicht. Wie sie aber innerlich zusammengefügt ist, vermitteln diese Fotografien unbedingt." Fanni Fetzer

(Quelle: orellfuessli.ch)

Link zum Buch in swisscovery.

Konkrete Kunst, Grafik und Design wurden nach dem Zweiten Weltkrieg zum Emblem einer modernen Schweiz. Geprägt von de Stijl, russischem Konstruktivismus und dem Bauhaus zielten die Konkreten auf eine Transformation der Gesellschaft durch Ästhetik, Design und Architektur – etwa durch die Hochschule für Gestaltung Ulm.

Kreis! Quadrat! Progress! porträtiert die Zürcher Konkreten Max Bill, Camille Graeser, Verena Loewensberg und Richard Paul Lohse und ihr Umfeld sowie ihre Impulsgeber wie Sophie Taeuber-Arp, Georges Vantongerloo, Theo van Doesburg oder Anton Stankowski. Es erzählen Zeitzeugen wie der Künstler Peter Fischli und die Kuratorin Bice Curiger. Lebendig werden Verbindungen zur europäischen Avantgarde ebenso wie die Anfeindungen, die Skandale und die Durchsetzungskämpfe inmitten der Umwälzungen des 20. Jahrhunderts.

(Quelle: orellfuessli.ch)

Link zum Buch in swisscovery.

Kommentar schreiben

Kommentare

Keine Kommentare